«Наука и образование в Узбекистане развиваются на деле в отрыве от достижений мировой науки», — отмечает профессор Гули Юлдашева в статье, специально для CABAR.asia.

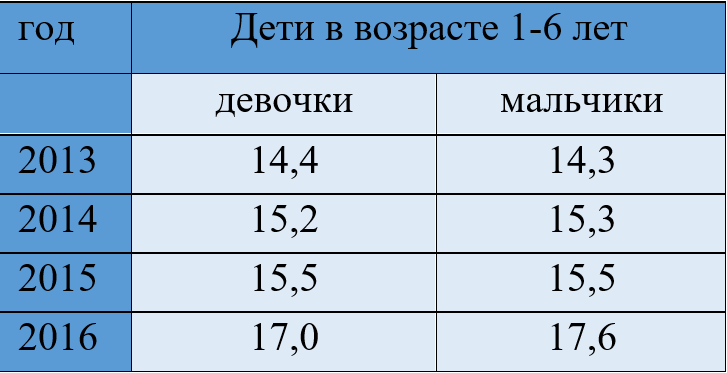

Исторические предпосылки и общая характеристика Научный потенциал современного Узбекистана складывался в основном в период Советского Союза. Вопреки системному кризису советского режима, уровень подготовки научных кадров в Узбекистане был относительно эффективным. Основой этому служила налаженная система дошкольного, школьного и вузовского образования, где обучение велось на принципах доступности, состязательности и, прежде всего, преемственности – каждая из образовательных ступеней формировала в человеке соответствующий базис знаний, умений и навыков для успешного продвижения на следующей ступени. Соответственно увеличивалась численность людей и учреждений, вовлеченных в научную деятельность. В частности, к началу 80-х годов в составе Академии Узбекистана, помимо филиала Каракалпакской АССР функционировали 35 научно-исследовательских учреждений. В них проводили научные исследования в различных отраслях науки 38 тыс. научных работников, в том числе 1215 докторов и 15664 кандидатов наук[1]. Вместе с тем развитие науки на территории советского Узбекистана подвергалось негативному влиянию как общесистемных, так и специфичных для самой республики проблем политического плана. Во-первых, наука не могла полноценно развиваться в условиях жесткой цензуры, чрезмерного идеологического контроля, давления и репрессий против инакомыслящих. Во-вторых, развитие ее сдерживалось чрезмерной централизацией управления и финансовой зависимостью научных учреждений от государства. В-третьих, почти все научные изыскания, в том числе кандидатские и докторские диссертации, велись исключительно на русском языке, что не позволяло представителям местной элиты полномасштабно использовать и развивать далее свои научные возможности и способности[2]. Ситуация осложнялась тем, что подавляющая часть местных научных работников и исследователей уступала по уровню подготовки своим русскоязычным собратьям, так как представляла в большинстве случаев многочисленные сельские регионы Узбекистана. Причины носили комплексный характер и вытекали из особенностей национальной стратегии СССР и специфики местного управления наукой и образованием. Достаточно упомянуть о диспропорциях в развитии национальной экономики, нехватке средств на развитие транспортно-дорожной и другой социальной инфраструктуры, что, как известно, вело к недостатку сельских школ, квалифицированных учителей и дошкольных учреждений, их труднодоступности в отдаленных регионах. Состояние науки в современном Узбекистане Большинство данных факторов остались по существу в силе и после приобретения Узбекистаном независимости. C той лишь разницей, что на смену советской идеологии приходит идеология независимости, а политическая и экономическая системы находятся в затяжном трансформационном кризисе. При этом общие количественные показатели развития науки достаточно высокие. Так, в Узбекистане расходы на образование составляли в 1990 г. около 6% от ВВП, достигнув к 2010 г. уровня 7% от ВВП. Расходы на образование увеличились с 17,9% в 1990 г. до 33% в 2010 г.[3] В стране приняты к реализации государственные программы по развитию школ (2011-2009 гг.) и высших учебных заведений (2011-2016 гг.), национальная программа по подготовке кадров. В целом за прошедший период было принято более 60 нормативно-правовых актов в сфере науки, в том числе указы и постановления Президента страны, правительства, направленные на совершенствование организации, финансирование, реализацию результатов научных исследований, перспективное развитие академической науки. Тем не менее, приоритеты политического развития молодой республики – укрепление и консолидация суверенитета, построение основ новой институциональной системы и др. – на деле оттеснили вопросы развития науки в Узбекистане на второстепенный план. Соответственно, научные учреждения и институты работали в начале 90-х годов как бы по инерции, используя в основном старый научный капитал советского периода. В результате снижения заработной платы научных работников и финансирования научных учреждений в стране отмечается «утечка мозгов» в развитые страны, процесс сопровождается миграцией русскоязычных научных кадров. Точные статистические данные по этим процессам, к сожалению, отсутствуют. Но о реальном месте науки и образования в стране свидетельствуют следующие данные. В частности, показатель посещаемости дошкольных учреждений в сельских регионах составлял еще недавно лишь 13%[4], а в последние годы повысился незначительно – от 14,3% в 2013 году до 17,6% в 2016 году (см. табл. 1).Табл 1. Охват детей дошкольным образованием (в процентах)

Источник: Аёллар ва эркаклар. Женщины и мужчины 2017: Ст.сб. – Т., 2017, с. 128. Следовательно, в стране сохраняются проблемы получения финансово доступного и эффективного дошкольного образования. В силу этого большинство детей остается в семье и недополучает необходимые навыки и знания, которые способен им дать квалифицированный педагог дошкольного учреждения. На школьном уровне процесс обретения научных познаний также неравномерен. В частности, в труднодоступных регионах страны ученики вынуждены пропускать занятия ввиду сохраняющегося бездорожья и привлечения на сельхозработы. Из-за отсутствия необходимой социальной инфраструктуры и низкой зарплаты молодые педагогические кадры предпочитают оставаться в городах или заняться непрофессиональной деятельностью, усиливается их трудовая миграция. В целом это ведет к тому, что сельские ученики вынуждены, по мере возможности, ездить в близлежащие районные или городские школы. Все вместе взятое понижает качество получаемого ими образования. В частности, слабый охват учащихся в сельской местности раскрывают данные следующей таблицы:Табл.2. Общеобразовательные школы (на начало учебного года)

Источник: Альманах Узбекистан 2015: Ст.сб. – Т., 2016, с.81; Альманах Узбекистан 2015: Ст.сб. – Т., 2016, с. 61. Парадоксально, но при традиционно высокой численности населения и рождаемости на селе оно, как видим, почти постоянно, за исключением трех лет, отстает по количеству учеников от города и в среднем чуть больше уровня 2010 г. – 2201,5. Ясно, что подобная ситуация на пред вузовском уровне не формирует благоприятные предпосылки для воспитания будущих ученых – знания в такой среде носят обычно обрывочный, бессистемный характер, отличаются по качеству в сельской и городской местностях. Преподаватели высших учебных заведений вынуждены терять время на разъяснение базовых понятий, которые студенты недополучили в свое время в среднеобразовательных школах. На уровне самой вузовской и поствузовской системы образования продвижение науки тормозится следующими барьерами: Во-первых, управление процессом развития науки и образования по-прежнему чрезмерно централизовано: решающую роль в нем продолжают играть правительственные учреждения во главе с президентом. Руководители высших и поствузовских учебных заведений не проявляют должной инициативы и творчества в своей работе, по сути сводя весь научно-образовательный процесс к бумаготворчеству, отчетности и аттестациям. Во-вторых, процесс осложняется частой сменой руководства в курирующих вузы министерских ведомствах, их недостаточной компетентностью и опытностью в научно-образовательных вопросах. Так, в погоне за ускоренными преобразованиями в институтах вместо проверки содержания и сути лекций акцент делают на чисто внешних эффектах – технике оформления научно-методической литературы и применении технических средств, проведении часов по политико-идеологическому воспитанию (манаъвият-маърифат). В-третьих, в вузах допускаются непрофессионально составленные программы чтения обязательных дисциплин, почти ежегодно меняются учебно-методические программы, перетасовывается весь список читаемых дисциплин. Примером такой некомпетентности может служить случай из недавнего прошлого, когда запретили чтение политических наук и ликвидировали целый факультет политологии. Логически ожидаемыми в свете всего сказанного выглядят следующие показатели развития высшего образования:Табл. 3. Основные показатели развития высшего образования

Источник: Альманах Узбекистан 2015: Ст.сб. – Т., 2016, с.181; Альманах Узбекистан 2017: Ст.сб. – Т., 2017, с. 61.

О неблагополучии в сфере высшего образования говорит, к примеру, то, что при увеличении численности образовательных учреждений от 65 в 2010/11 до 70 в 2016/17 гг. число студентов в них сократилось от 274,5 тысяч до 268,3 тысяч человек, а выпущенных специалистов от 76,4 тысяч до 64,1 тысяч человек соответственно в те же годы. Слишком большая разница между количеством обучавшихся и конечным числом специалистов свидетельствует о том, что рост численности вузов не привел пока к повышению качества образования. Ограниченный выпуск вызван во многом «отсевом» неполноценно подготовленных к вузовскому обучению студентов и, частично, переводом (по грантам) успевающих, но не удовлетворенных качеством местного образования, студентов в более престижные зарубежные вузы. В-четвертых, наука и образование в Узбекистане развиваются на деле в отрыве от достижений мировой науки. В библиотеках катастрофически не хватает современной научной литературы и журналов по специальностям (см. Табл.4), а выезд местных специалистов за рубеж для участия в конференциях или прохождения стажировок почти отсутствует ввиду нехватки финансирования и др. причин. Отсутствие доступа к современным научным разработкам ведет к отсутствию научных дискуссий и контактов с зарубежными коллегами, фактическому застою во многих секторах науки.Табл. 4 Массовые библиотеки (на конец года)

Источник: Альманах Узбекистан 2015: Ст.сб. – Т., 2016. c.183.

Источник: Альманах Узбекистан 2015: Ст.сб. – Т., 2016. c.183.

Табл.5. Основные показатели деятельности аспирантуры

Источник: Узбекистан в цифрах 2008, Госкомстат Узбекистана: Т., 2008, с. 178.

Источник: Узбекистан в цифрах 2008, Госкомстат Узбекистана: Т., 2008, с. 178.

- Улучшить критерии отбора в поствузовские учреждения.

- Ускорить построение транспортно-коммуникационной и иной социальной инфраструктуры в труднодоступных регионах страны.

- Сформировать финансово доступную и эффективную систему дошкольного и школьного образования.

- Стимулировать своевременные переводы новейших книг по специальностям.

- Предоставить большую самостоятельность вузам страны в научно-образовательной деятельности.

- Разработать эффективную систему льгот, в том числе для начинающих активных и талантливых исследователей и педагогов, согласно их конкретным и своевременным научным разработкам.

Автор: Гули Юлдашева, доктор политических наук (Узбекистан, Ташкент)

Источники: [1] История Узбекистана 1917-1991 гг. §5. Засилие Идеологии в культурной и духовной жизни Узбекистана в 1950-1990 годах, http://vek-noviy.ru/istoriya-uzbekistana-1917-1991-g/zasilie-ideologii-v-kulturnoy-i-duhovnoy-zhizni-uzbekistana-v-1950-1990-godah.html. [2] Narzulla Lorayev, Shodi Karimov. O’zbekiston tarixi. Toshkent: ‘Shark”, 2011, 543-544 б. [3] Основные тенденции и показатели экономического и социального развития Республики Узбекистан за годы независимости (1990-2010) и прогноз на 2011-2015 гг.: Стат. Сб. – Т.: «Узбекистан», 2011, с. 18-20. [4] Узбекистан. Гендерная оценка по стране. Азиатский банк развития, 2014, с.33. [5] Альманах Узбекистан 2015, Ташкент 2016. C.184. [6] Узбекистан в цифрах 2008, Госкомстат Узбекистана: Т., 2008. С. 180. [7] Матрасулов Даврон. Наука и образование нуждаются в кардинальных реформах. 19 октября 2017, https://www.gazeta.uz/ru/2017/10/19/science-education/. [8] Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису, http://uza.uz/ru/politics/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyeev-23-12-2017. [9] Закон Республики Узбекистан о науке, 13 март 2018, https://my.gov.uz/ru/getPublicService/332?item_id=2102&action=view. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции CABAR.asia Данный материал подготовлен в рамках проекта ‘Giving Voice, Driving Change — from the Borderland to the Steppes Project’, реализуемого при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Норвегии.